“Mi tarea es la circunferencia”

Aparece Liddell en un espacio vacío tan solo coronado por una mesa de disección, vestida en oro sobre un cielo que será pisado. Así comienza “¿Qué hare yo con esta espada? -Aproximación a la Ley y al problema de la Belleza-”. Una pieza de más de cinco horas, dividida en tres partes y en la que, si bien cada una está diferenciada incluso temáticamente, se oficia un canto sordo y continuado, invertido, un canto enfermo hilado con aguja de imagen y palabra poética.

Quizá sea esta una de las piezas más densas por acumulación de registros, temáticas, textos y códigos de toda la carrera artística de esta creadora. La estructura recuerda a otras piezas anteriores, al “El canto de la fuerza”, por ejemplo. Pero en esta se une el poder de la imagen que transfigura el lenguaje de Liddell (que comentaba en la crónica anterior), un tratamiento de la escena a través del cuerpo extenuado propia de Fabre; y el desarrollo y perfeccionamiento de un trabajo del cuerpo del actor que ya estaba en anteriores piezas: los movimientos repetitivos realizados por los intérpretes sin relación directa con la “acción” de la escena, movimientos metódicos y realizados con frialdad. La distancia entre estos movimientos y cómo entran y se insertan en la pieza comparado, por ejemplo, con aquellos de “Perro muerto en tintorería: los fuertes” 2007, es abismal. El parangón lo tendremos en el comienzo de la tercera parte de la Trilogía “Genesis 6, 6-7” con una conversación propia de “La montaña mágica” de Thomas Mann pero interpretada por dos seres de otro tiempo que se mueven desnudos pintados en pigmento rojo mientras filosofan. Pareciera que hubiéramos pasado de una desfasada biomecánica de Meyerhold a un distanciamiento caviloso del cuerpo en escena que afila la semántica del texto.

Pareciera que Liddell en ese intervalo de cuatro años de no presencia ibérica se hubiese chupado todo el teatro de Europa, asimilado lo que le ha dado la gana y ensanchado así su lenguaje. Trabajo ímprobo, no es nada fácil la asimilación en un lenguaje propio de lo ajeno y además afilar las herramientas que uno ya porta. El resultado: un puto “piezón”.

Pero vayamos por partes, de qué otra manera si no. Es de noche. Llevo todo el día leyendo textos de Liddell, el libro de esta trilogía infinita y su libro de poesía “Una costilla en la mesa”. Ahora todo el mundo duerme, llevo todo el día pensando en lo que barrunto desde que el sábado 26 viera esta pieza y el martes 29 la última parte, “Genesis 6, 6-7”. Pensando qué decir, o más bien desde dónde y cómo.

Decir que tras el sábado me quedé ahíto, con dificultad de digerir ese lúgubre reverso que es “¿Qué hare yo con esta espada?”, con la sensación de haber asistido a un ritual oscuro y que disparaba a demasiadas partes. Uno no podía estar atento a todas, la sensación era de desconcierto, de desbordamiento ante un ritual que daba la vuelta como un calcetín a los basamentos de la sociedad surgida de Descartes, pero no como “Los cantos de Maldoror”, donde todo es transustanciado en su contrario, ya no estamos ante el convencimiento de quien ataca; sino ante la zozobra de una persona que si bien oficia de nigromante sufre al mismo tiempo como un bicho frágil y débil.

Cuando uno se pierde se agarra a asideros. Y así me asía a la crónica más social, aquella que me vio recorrer la noche del sábado tras la función las calles destruidas de Chamberí por el enésimo rito gritón de esta sociedad futbolera y rampante. Aquella que me decía a la oreja: no te olvides de comentar el desastre que es la web de Teatros del Canal donde llegan al espanto denunciable y revelador de ni poner bien las fichas técnicas de la piezas, obviando a la gente que en ellas trabaja. Aquella que quería resumir la poderosa metáfora de este Madrid incomprensible que el mismo día, el miércoles 30 de mayo, tuvo a Juan Domínguez, Rodrigo García y la propia Angélica Liddell actuando al mismo tiempo en el mismo teatro. Aquella que me llevaba a reflexionar sobre esta programación española concentrada en la que estos días también han actuado La Tristura, La Veronal, Olga Pericet, Daniel Abreu o Amalia Fernández. Una programación para la que se han llamado a más de una cincuentena de programadores internacionales. La tan ansiada proyección. O aquella que he ido “larvando” durante esta semana en la que mientras barruntaba misas negras el Congreso expulsaba a un gobierno y erigía otro.

Pero los cantos sordos tienen eso, que tocan sin que hayamos oído. Y esta ladrada del afilador que es “¿Qué hare yo con esta espada?” ha ido extendiéndose por mi corteza cerebral, allí donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Y su efecto es como el de un generador de vacío. Así que hablaré, escribiré, “cronicaré”, como si la palabra que intenta explicar, como si el mísero uso de la razón, pudiera devolverme aquello que me ha sido arrebatado por esta liturgia oscura.

“Señor Sagawa en el principio no se besaba, se mordía”

Tako to Ama, El sueño de la esposa del pescador de Katsushika Hokusai (siglo XIX).

Comienza la pieza con una primera parte dedicada a al asesino caníbal japonés que mató a una compañera de la Sorbona tirando su cuerpo en una maleta en el bosque de Bolonia. Liddell comienza una carta dirigida al japonés de esta manera: “Querido señor Sagawa: Lo bello es feo, y lo feo es bello. Eso dicen las brujas de Macbeth”. Canto “lautremontiano” en el que Liddell hace un pacto con Sagawa “Sé que usted siempre ha deseado ver representado su crimen, sin duda porque considera que la representación es tan valiosa como el propio asesinato (…) Señor Sagawa, yo puedo representar su crimen y usted puede representar el mío. De esta manera nos purificaremos mutuamente”. La primera pieza de la obra estará dedicada a Sagawa, el drama de Liddell vendrá en la segunda parte.

Pero quepa resaltar esta explicación fundacional de la autora. Liddell siempre ha enraizado sus piezas con el teatro, para golpearse y enfrentarse a él pero siempre incluyéndolo. Ejemplo es “La casa de la fuerza”, donde en un ejercicio de contemporaneidad verdadera erige esa casa sobre las cenizas de “Las tres hermanas” de Chéjov. Aquí el pacto fundacional de este teatro -mal llamado “posdramático” por Lepecki– es la voluntad de representar, y otorgar a la representación el mismo valor que aquello que representa, más un plus: el de la purificación. Y como veremos la “representación” en el teatro de Liddell será casi contraria a la que ha imperado en la tradición teatral, aquella que suele explicarse con este tipo de palabras: “La representación es la escenificación del argumento como si estuviera sucediendo en un tiempo y un espacio determinados”. No es fortuita el uso de esa palabra por parte de Liddell. Asistiremos a un verdadero acto de representación según sus cánones.

En esa misma carta, que tiene en ciertos momentos tono de manifiesto, Liddell espeta: “Es preciso ser mítico, y no un moralista, (…) preciso ser mítico para aceptar la relación del hombre con lo sagrado. Una cultura que deja de ser mítica, muere. Y por eso hace falta un canto que nos devuelva el amor por el asesino, nuestro amor por Edipo, nuestro amor por el miedo (…) El asesino simplemente tiene un deseo enloquecido de libertad. Y el hombre verdaderamente libre siempre está solo (…) Ambos sabemos que el Mal procede de una necesidad brutal de amor. El amor es ese precepto divino que ha dado lugar a toda la violencia extraordinaria que nos funda (…) Usted devoró a una mujer y yo escribo. Pero usted y yo somos iguales. Todo procede del mismo instinto, del mismo vacío primordial. Se despedaza la carne porque se busca el origen, se destruye la belleza visible para alcanzar lo invisible (…) A veces artista y criminal coinciden en una misma persona. Es la única forma de resolver el dilema entre arte y la acción, el dilema entre la pluma y la espada, el dilema entre la poesía y la vida. Cuando artista y asesino se funden, entonces se alcanza la cima. ¿Entiende?, la cima. ¿Ha escuchado alguna vez a Carlo Gesualdo?”.

Perdón por el extenso entrecomillado pero creo que en estas pocas frases está contenida toda la fuerza motora de este pieza: el de un teatro mítico, que busca la recuperación de lo sagrado en una sociedad dominada por la Ley, una ley que sostiene a una rapiña de lombrices oportunistas que nunca sentirán “la dicha salvaje de la fascinación, ese arrebato de divina embriaguez que el mundo de la razón no puede soportar”, dirá en otro momento de la obra. El de una escritura que se blande como una espada que despedaza la carne buscando el origen, lo invisible, una escritura que Liddell quiere emparentar con el acto del asesinato… Y la búsqueda de la cima, la cima que no es otra cosa que la belleza, una belleza que es anterior a la ley, a la razón, que surge de la naturaleza: “Lo que hace grandioso al hombre es la violencia concedida por la naturaleza (…) Antes de que existiera el hombre ya existía el Mal. Lo salvaje nos precede y nos funda. Y solamente los que custodien la ferocidad resolverán el problema de la Belleza, porque la nostalgia de la Belleza sólo puede resolverse con la crueldad. ¿De qué hablaremos cuando terminen las guerras?”, dice en otra parte de la obra terminando con una frase antítesis a aquella tan solemne del siglo XX que dijera Adorno: “Escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”. ¿Qué busca Liddell?

A partir de la lectura de esta carta comenzarán casi dos horas de un teatro basado en la “representación” del crimen de Sagawa, acto de redención en el que Liddell pondrá sobre escena un teatro ritual de la imagen y el cuerpo. En escena, la bailarina de butoh Tara Irie, los japoneses Masanori Kikuzawa, Ichiro Sugae, y Kazan Tachimoto. Y en escena, ocho bailarinas rubias y europeas: Victoria Aime, Louise Arcangioli, Paola Cabello Schoenmakers, Sarah Cabello Schoenmakers, Marie Delgado Trujillo, Greta García, Estíbaliz Racionero Balsera y Lucía Yenes.

La atracción abismal de Sagawa por la piel blanca de las europeas y su “libertad enfebrecida” de tomarla se “representa” en escena. Tachimoto dirá en japonés, con cuerpo enfermo y oralidad de “metralleta a la Liddell”, un texto en el que Sagawa explica cómo durante horas y días fue comiendo, durmiendo, follando y gozando con su víctima ya muerta. En escena, a parte de este texto, se van concatenando acciones físicas frías, milimetradas, actos de humillación, de sometimiento de las féminas lechosas por parte de los intérpretes japoneses. Víctimas y verdugos acabarán en una larga bacanal violenta y sexual en la que estas ninfas ajadas sustituirán a los actores por cefalópodos muertos.

La escena juega al in crescendo y la acumulación, a la extenuación y el agotamiento. Es algo esto nada fácil para el intérprete, por un lado, nada fácil de regiduría escénica para controlar el tempo de la escena, por otro. Jan Fabre es un maestro en esto y se hace rodear de intérpretes perfectos en técnica y actitud. Liddell parece estar en esta pieza comenzando a trabajar este código, parece darle igual si hay alguna actriz que se masturba demasiado ilustrativamente y de manera poco veraz, parece darle igual que los tempos basculen hacia lo incontrolado… Quizá consciente de que al estar perfilando esta manera de tratar la escena en su teatro lo importante es que suceda. Y la verdad es que la escena sale adelante, va cogiendo volumen y polisemia, vemos el gozo de la víctima azotada de Peckinpah, la belleza renacentista -ese ideal de belleza de Garcilaso y su Descripto puellae-, arrastrada al goce viscoso que proviene del oscuro océano, de lo insoldable, en vez del arquetipo. En esta escena se esquiva la sensualidad propia del movimiento sinuoso del pulpo, el pulpo está muerto y aquí rige lo que Liddell espetaba en la carta al asesino japonés: “Señor Sagawa en el principio no se besaba, se mordía”. Al pulpo se le muerde, se le estrella y con él uno se flagela. En ese ambiente postrado finalizará la primera parte de “¿Qué hare yo con esta espada?”. Acabó la representación de un crimen. Ritual de esperma, sangre y carne ajada. La escena se queda así, vibrando de manera tensa, quieta, vacía.

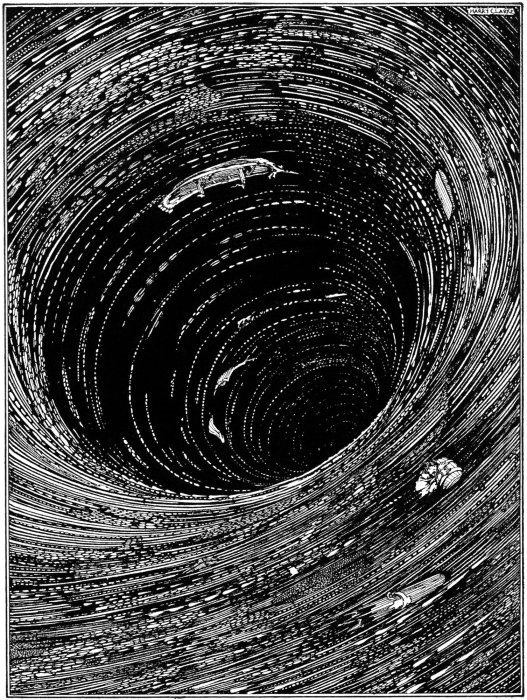

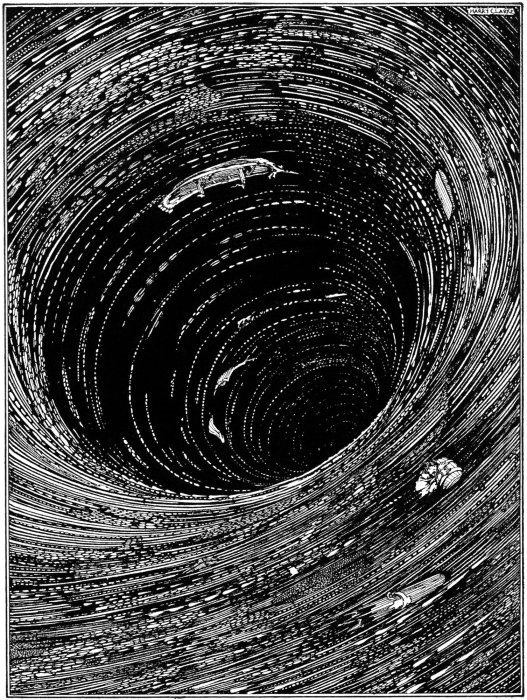

Maelström: hacia lo oscuro

Ilustración para “Un descenso al Maelström” de E. A. Poe hecha por Harry Clarke (1889-1931), publicada en 1919.

La segunda parte de la obra estará estructurada en base a los monólogos dichos por la propia Liddell. Destacan por escritura y relevancia tres de ellos.

“Hastiada de la ley mis protectores son los asesinos”. Texto quizá transversal a toda la pieza en el que Liddell conversa con Dios. En lenguaje bíblico, con el fondo espiritual del Pentateuco y la fuerza poética del Libro de las Revelaciones, Liddell oficia en este texto de santa sacerdotisa negra al mismo tiempo que muestra una fragilidad rota en la derrota: “Ya solo me habla la voz del trueno y estoy sedienta de la epifanía del cuchillo”, dirá con el verbo de San Juan, El texto, dicho desde ese cuerpo enfermo que Liddell sabe hacer voz, va aumentando en profundidad al mismo tiempo que en capacidad blasfema. Liddell pide asesinar, pide una guerra, afirma que es Lucifer quien le pide adorar a Dios. Liddell creyente sufre no por el pecado, sino por no poder matar. Afirma que la única paz que encontró fue al comprender que Dios estaba con ella en ese canto al Mal porque el Mal es amor y generosidad. Y que fue esto mismo lo que le salvó de la violación sistemática a la que la sometieron los justos y los buenos, aquellos que “defecaron sobre mi corazón para justificar la mierda que atascaba sus vidas (…) No renuncio a vencer al bien, Señor, no renuncio a vencer al bien. La ley existe para satisfacer la codicia feroz de los justos. La ley existe para satisfacer la falsedad feroz de los justos. La ley es como echarle sal a la carne podrida”. Acabará en tono alucinado, con un verbo que denota ojos en blanco: “nos comemos a las víctimas que nos denunciaron por ser nosotros irracionales, nos los comemos y los cuchillos ríen y ríen y ríen, brazos asados cuelgan de nuestras bocas como una profecía, con las venas aun tiernas de los niños fabricamos las cintas que sujetan nuestros peinados, las pieles de los perros desollados calientan nuestras plantas, y con los ojos de nuestros enemigos enriquecemos nuestras coronas. Y por fin revienta el canto, reventamos en canto, perdemos el habla para siempre y la sustituimos por canto, porque al principio el verbo no era palabra, sino canto, antes que la palabra fue el canto (…)”.

Disculpen de nuevo por la larga cita, entrecortada y sin respetar la línea del verso. Pero quería transmitir la fuerza de negrura, de desesperación reconvertida en fuerza que desprendía el cuerpo “artaudiano” de la Liddell escupiendo este texto ante una audiencia quieta, callada. Algunos cronican que esto es lo que espera la audiencia y que si Liddell no hace esto hay decepción. Destacan así, creo, lo superfluo: el posible embobamiento del espectador ante el virtuosismo de ese “decir” de Liddell. No. Creo que lo que pasó es que en ese momento el escenario se despeñó muchos miles de metros hacia las profundidades y comenzamos a entender, los que allí estábamos, que cuanto más descendiéramos más introducidos en el campus stellae, en ese cielo estrellado pintado en el suelo de la escena, estaríamos todos.

El segundo acto de la obra, decía, está estructurado por la consecución de estos monólogos que son enlazados por las acciones físicas de los diversos intérpretes que van saliendo desde las calles del escenario. Valga apuntar aquí la omnipresencia de las hermanas gemelas Cabello Schoenmakers, presentes en las tres partes de la trilogía, omnipresentes, figura diabólica de un Géminis gélido que recorrerán en espiral la Trilogía. Pero son estas acciones entre monólogos, quizá, lo que uno menos comprendió del montaje. Tras tres o cuatro monólogos y numerosas salidas de actores y bailarines realizando acciones medidas, uno veía convertida la acción del cuerpo y su imagen en mera transición entre textos, sin que pudieran coger cuerpo, volumen, semántica propia. Quizá haya una voluntad de composición y ritmo entre los textos y estos pequeños tableaux, yo no lo vi. Es en esta segunda parte cuando realmente el texto dicho en escena es parte central de la obra. Parece aquí Liddell intentar conjugar ese teatro de la imagen y el cuerpo en escena con el puro monólogo. No parece todavía cuadrar del todo, quizá en obras que están por venir así sea.

Después de otro texto fundamental dicho por Liddell en escena en el que se dirime sobre la Belleza y la Ley, llamado precisamente “Qué haré yo con esta espada”, llega otro de los textos brutales de la obra: “Jeffrey Dhamer”.

Aquí un pequeño meandro: Al igual que este texto titulado con el nombre del asesino conocido como el Carnicero de Milwaukee, la obra está plagada de estos asesinos en serie que Liddell equipara a los santos. También está presente Ted Bundy o los ya citados Sagawa y Gesualdo. Este último es incluso más relevante. Príncipe de Venosa del siglo XVI que unió acto creativo y asesinato. Figura mítica en quien se mira Liddell, capaz de asesinar a su mujer, su hijo y a púberes (cuenta la leyenda) al mismo tiempo que compuso madrigales y música sacra por la que, “debido al cromatismo y la modulación entre tonalidades lejanas en sus composiciones”, se le tiene como un visionario de su tiempo ya que lo que hizo no volvería a verse hasta el XIX en figuras tan relevantes como la de Wagner. Liddell parece mirarse en él y verse pequeña: ya que su acto de escritura, su espada metafórica, que quiere ser como un cuchillo, es simplemente eso, un acto literario que suple.

Es este texto, “Jeffrey Dhamer”, el que está compuesto en un código más autobiográfico de toda la obra. Es extraño ya que parece una gran exageración que busca así la metáfora del origen de la sociedad moderna y más concretamente de la sociedad higiénica española postfranquista que tan cerca tiene, aunque lo esconda, un pasado tan tenebroso como el descrito en este texto por Liddell. Y digo que es extraño ya que el libro de la Trilogía del Infinito está repleto de otros textos mucho más biográficos que luego no aparece en escena. Lo claramente autobiográfico en esta obra se elimina. Esa parece la decisión. Así, no estará el diario de Lausanne, ni el de Bruselas/Madrid. Tan solo se incorporará parte del diario de la matanza de París y además este diario está tratado más como “texto” que como puro diario.

Hay en otras obras (quizá sobre todo irrumpió de manera más clara en aquella pieza que hizo para la cuarta edición del festival Nits Salvatges organizado por La Porta, “Venecia”), donde lo autobiográfico, el ligazón entre vida y lo que se dice en escena es claro, inseparable. Pieza fundamental “Venecia” en la trayectoria de esta creadora en este aspecto. Pero en este texto oscuro, insoportable, donde se describe una infancia donde Liddell conviven con subnormales que la violan, donde mata animales como hacia el Carnicero de Milwaukee, parece una crónica negra de la España de “Tierra sin pan” sin la conciencia “política” de ésta, simplemente queda el horror. El horror de esa España de retrasados, de analfabetos, de ignorancia subnormal. Nuestro pasado, nuestro origen cercano. Y dice el texto: “No se puede escapar del origen, el origen es un gigante de moscas negras que nos persigue infatigable a todas horas”. Y así cuenta Liddell que allí necesitó de Dios: “Vosotros seguramente os sentís muy orgullosos de no haber creído nunca en Dios. Os sentís muy orgullosos de no haber necesitado nunca a Dios. Pero yo sí, yo sí necesitaba a Dios, yo sí necesitaba desviarme a hacia lo Divino”. Y ahí con toda la fragilidad del bicho atraído hacia la luz Liddell espeta: “Y tal vez es ahí a donde debo regresar”. Ahí, la misa negra se trastoca en fatalidad y el escenario, ante esa descripción de una realidad tan hispana, ante la descripción de nuestros orígenes patrios, descendió otros ochocientos metros.

Trastoca con este texto Liddell el código confesional donde en otras piezas quedaba desnuda y expuesta gracias a unos textos de una sinceridad íntima lacerante. Descripciones de procesos depresivos en los que Liddell comparte sus horas más bajas. En “Jeffrey Dhamer” Liddell lo transforma sutilmente en arma arrojadiza: el desnudo es el españolito medio, ahora universitario, ahora propietario de techo y coche, y que detenta sus vacaciones anuales. Aquel españolito que en una carretera secundaria, un día, en una casa de lenocinio, atraído por lo más profundo de sus genes, infla a hostias a una mujer y después acaba sin que nadie le mire follándose una gallina en un páramo desierto. No es baladí el lenguaje castellano, el giro “valle-inclanesco” de este texto que Liddell parece querer enterrar en lo más profundo de Castilla.

Así, con todos inmersos en esa misa negra, llega una vuelta de tuerca difícil de asimilar en ese escenario que ya toca las estrellas a 7.833 metros de profundidad: la matanza de París el 13 de noviembre de 2015. Dice Liddell dedicarse tres días antes de la matanza en un apartamento en París a ver los cuerpos descuartizados de Dhamer sin sentir ningún sentimiento de repulsión, y dice no llegar a hallar goce sino ve la asfixia de la putas, por eso busca bukakes extremos en los que no se excita hasta no ver las lágrimas en los ojos y las arcada. “No hay verdadero erotismo si el sexo no se opone a la ley de la vida (…) La mayoría de las veces el erotismo no es genital, consiste en dar patadas a un vientre donde germina un embrión, o en aspirar el dulce olor de la carne podrida. Creo que hay un anormal dentro de mí que va creciendo cada vez más, excavando un vacío sin solución, un anormal que me empuja hacia la contemplación de la violencia como escapatoria para liberar la tensión de no ser amada (…) Me asusta tanto que a veces pienso que tengo el deber de matarme”, explica.

Y en un giro difícil de digerir dice: “Si hubiera terminado con mi propia vida el día 10 de noviembre nada malo hubiera ocurrido en París”. Simple y llanamente se hace culpable de la matanza. En este último giro “solipsista” uno queda exhausto. Ante tanto ego, tanta deformación inversa, la mente te dice “basta”.

Uno sabe que Liddell siempre trabajó lo íntimo, la tragedia del individuo, enfrentándolas con las tragedias de nuestro tiempo. Confrontando esos dos mundos donde uno queda sin sentido ante la magnitud del otro. La tragedia del Estrecho en “Y los peces salieron a combatir contra los hombres” 2003, los ataques israelíes en Gaza en “Venecia” 2006, el Vietnam en “Te haré invencible con mi derrota” 2009, el feminicidio en Juárez en “La Casa de la Fuerza” 2009… El tema es recurrente en la obra de Liddell. No siempre es tratado de la misma manera. No siempre el significado es claro, Liddell lo retuerce, hace mirarse el dolor de uno en el dolor de los demás y ve las luces que ese enfrentamiento irradia. Aunque este tour de force de “¿Qué hare yo con esta espada?” es nuevo, y como espectador no sabía cómo encajarlo sin sentirme molesto ante lo que no podía ser otra cosa que una exageración poética difícilmente justificable.

Encarando ya el final de la pieza llega así el texto que lleva como título “El verso siempre termina con la palabra estrella”. Ahí Liddell, en un paroxismo inigualable, dice estar gritando en las calles de París atestada de soldados tras el atentado: “Soldados, aquí estoy, prendedme. Soy yo esa a las que buscáis. Soy yo la que pidió una guerra para resolver el problema de la Belleza, por nostalgia de la Belleza. Soy yo la que os puso en peligro con mi espada. Soy yo la única responsable de la matanza del 13 de noviembre de París (…) ¿no comprendéis que el escritor desea ser un verdadero criminal? Porque este puto mundo de la poesía te vuelve loco (…) No es necesario que busquéis más. ¡Llevo las manos manchadas en sangre! ¡Llevo las manos manchadas en sangre! ¡Alcé la espada y se hizo! ¡Hubo una guerra para mí!”. Así continúa este texto, con citas románticas de Hölderlin, afirmando que la matanza la provocó con la lobreguez de su pensamiento y pidiendo que la disparen, que la maten. ¡Diciendo que mueve muebles con su pensamiento! ¡Que tiene poderes! Acaba el texto diciendo: “Aquí estoy. La estación se llama Étoile”. Es este momento donde la pieza se rompe, donde todo explota, puta catarsis teatral o como se quiera llamar, el espacio desaparece, el suelo desaparece y estamos ingrávidos en un espacio inexistente. Es justo en este paroxismo egocentrista de difícil asimilación donde la obra hace “crack”, y justo ahí aparece en escena el planeta oscuro de la primera parte de la trilogía, y el bailarín Ichiro Sugae baila dentro de él como un hombre de Vitruvio enloquecido, baila dentro de la circunferencia, y en el espacio manda Nietzsche y su eterno retorno, e Ichiro sigue bailando preso de ese planeta negro durante minutos y minutos y minutos… Y uno se lleva las manos a la cabeza, sin comprender, y entiende lo que es el canto.

Liddell o el cabaret

Aparece Liddell con chaqueta de domador y traje de Catrina mexicana. Comienza el “show”, Liddell cambia de registro en esta tercera parte y se dirige directamente a público. La gente agradece la cercanía, Liddell a lo Julio Iglesias nos confiesa sus ganas de estar en Madrid, la gente aplaude a rabiar. Aparecen los “uhhhhh uhhhh” de adhesión fanática, Liddell canta un bolero y en ese ambiente relajado, cuando la víctima se ha relajado llega un texto en el puro código épater la bourgeoisie. Esta manera de hacer es ya propia de sus últimos años de carrera. La conocemos, la gente se relaja en sus butacas, uno se pregunta por la efectividad de este insultar a la platea, de esta relajación terrenal… Pero otra vez gana Liddell, con este monólogo titulado “¿Por qué la tierra no se abre bajo nuestros pies?”.

Descripción del hombre zombi moderno, muerto en vida, vencido y entregado a un sistema mezquino y envidioso llamado honradez. Denuncia de la doble moral, de la moral edificada en la ruina mental que justifica el castigo del otro para esconder el oprobio propio. Texto ácido con una sociedad hipócrita y entregada al consumo ciego. Ahí uno va sintiendo los golpes, sabiendo que no están solo hablando del vecino. Liddell hace esto con solvencia plena, con un lenguaje castellano de cuchara de madera, para que se entienda. Se reafirma de nuevo Liddell como soñadora, como capaz de desear con libertad. El texto comienza a ser resumen de todo lo vivido en la obra: se vuelve a clamar por lo mítico frente al reinante utilitarismo, se dice que ella ha sido expulsada por hablar de Dios, el Amor y la Belleza. Afirma que más que pedirnos perdón lo que necesitamos y pedimos es que nos metan un puño enorme por el culo, se introduce la tercera parte de la trilogía: Liddell se identifica por completo con Medea y dice hacer todo por amor. Suena Eagles of Death Metal, el grupo de la sala Bataclán (qué naif suena su canción “Kiss the Devil”). Y termina con un aldabonazo que cierra el círculo, que nos hace prisioneros de su mal sueño: “Los monstruos son vuestros hijos. Lo habéis hecho todo vosotros. Lo habéis hecho con vuestro semen y vuestra sangre”. La amenaza no es externa, fuiste tú quien la concebiste en el vientre. Qué duro, por veraces, resonaban esas palabras en Madrid, en Europa, en la Tierra.

Texto provocativo y de enfrentamiento que se arriesga a llegar inocuo pero hace llaga en el cuerpo ya exhausto del espectador. Se vuelve así este cabaret de amor rendido, de cercanía fingida, en otro nuevo misal negro en el que aparecen en pantalla las imágenes de la chicha descuartizada por Sagawa, en el que el Gumersindo Puche, actor polivalente y siempre escondido, esta vez en máscara de diablo rojo, oficia una lluvia dorada sobre Liddell. Micción que recuerda esa máxima que Liddell lleva aplicando años y que dice que si quieres segar un campo has de empezar por segarte a ti mismo. Suenan las Grecas, la gente aplaude levantada en sus sillas y uno se pregunta en qué anillo del Infierno de Dante estamos ahora, en que anillo del remolino de Maesltröm nos encontramos. No estamos resurgiendo como el personaje de Poe, eso es seguro.

Epílogo

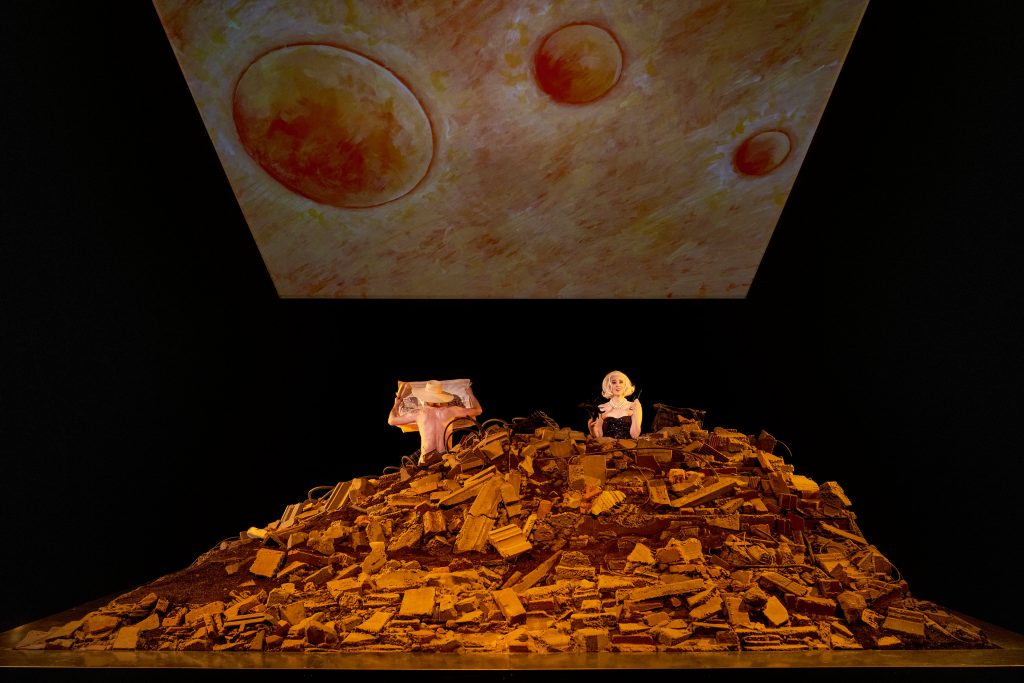

Imagen de las hermanas Cabello Schoenmakers en “Genesis 6, 6-7”.

Perdonen lo extenso del texto. Perdonen mi continuo apoyo en los textos de la obra que quizá lastren la crónica. Pero acabé, como decía, con la corteza cerebral derretida. Ahíto, molesto con muchas cosas que había visto, confuso, caviloso. Y este es mi pequeño ritual de cura que espero sirva como cierta correa de transmisión de este arte que, por cojones, hay que ir a ver y que cuando es ido solo se sostiene a través de la memoria compartida.

Soy hombre cabezota, cada día menos, cada día parezco más razonable. Y me rindo ante la capacidad de no renuncia de Liddell. Me acuerdo de la primera obra que fui a ver suya, en la Cuarta Pared: “La falsa suicida” en el año 2.000, no me enteré de nada. Luego leí la crítica de Tecglen y me di cuenta que allí había algo más, a pesar de con toda la retranca que está escrita. Luego llegaría “El matrimonio Palavrakis” 2001, en el Teatro Pradillo. Puto cuento oscuro entre Hoffman y Ripstein. Y desde ahí ha sido un no parar. La trilogía china fue un zozobre para mí como espectador. Pero confieso que me he reencontrado en esta tremenda Trilogía del Infinito. Vapuleado, luchando y enfrentándome, que es la única manera que entiendo la relación con el teatro de esta creadora.

Queda por hablar de “Genesis 6, 6-7”, tercera parte de la trilogía. Cuento negro, críptico y hermético centrado en el símbolo y la figura de Medea. Permítanme ejercer de judío seguidor del Pentateuco y doblegarme a la prohibición de hablar de ello. Un poco siguiendo el apunte del compañero Manuel Colinas que comentaba el anterior post y a quien comprendo perfectamente. Y también porque tengo el cerebro licuado, vacío. Pero soy periodista y además pienso que lo más correcto es la contradicción. Permítanme decir dos o tres cosas: tremenda Tania Arias en rojo y ruso, incomprensibles luces, y comprensión total ante el espectador que se desmayó y tuvo que ser desalojado al comienzo de la pieza donde se proyectaba una circuncisión en primer plano, aquello parecía la versión youtube del gusano de “Dune”.

Pablo Caruana

Antiguo emplazamiento de El canto de la Cabra.

Antiguo emplazamiento de El canto de la Cabra.