I

Hace unos días hablé con Aristeo1 y nos dimos cuenta de que ya hemos sido amigos y hemos trabajado en la distancia durante más tiempo de lo que lo hemos sido y hecho viviendo juntos, cosa que para ninguno de los dos es importante en absoluto, pero que comentamos porque no nos parece real. Ni Aristeo ni yo somos demasiado sociables y los dos somos mucho menos atentos con las personas a las que queremos de lo que nos gustaría, de ahí que tenga claro que si no hubiera sido por el trabajo que hacemos juntos habríamos perdido el contacto hace tiempo.

Hay gente que tiene mucha fuerza para hacer cosas y arrastra a gente como yo, que tiene más bien poca. Pero la arrastra porque la necesita. Aristeo trabaja con gente que lo sostiene.

Al final se lo debemos todo a un profesor de nombre Nacho Sevilla que nos puso a trabajar juntos en Taller de Teatro Clásico, si no a saber cuánto habríamos tardado en hacernos amigos. Si no a saber si nos hubiéramos hecho amigos a tiempo.

Y un año después de eso estábamos inventando canciones en la puerta de la escuela y Aristeo me dice que quiere que su montaje de final de carrera se lo escriba yo. Y no recuerdo qué sentí en ese momento, pero, vista desde ahora, la escena es como si Aristeo me hubiera tendido la mano y me hubiera sacado a pulso del fondo de un pozo. Es verdad que puede que fuera un pozo no demasiado profundo, del que hasta podría haber salido sola, pero Aristeo vino y me tendió la mano.

Ahí mismo le pusimos el nombre a la obra, meses antes de empezar a pensar de qué iría. Más tarde me iba a volver loca inventando una historia que hiciera sentido con ese nombre y que, además, incluyera todas las cosas que se le antojaban a Aristeo (que fuera una sucesión de monólogos más dos escenas de tres personajes, que los personajes hubieran nacido en España, México y Argentina y que sus países de origen fueran importantes en la trama, que alguien cantara una cumbia, etc.). A partir de ahí trabajaríamos siempre de esa forma: antes de ponerme a escribir le pregunto a Aristeo si quiere algo en particular, siempre hay algo (un personaje que esté volviendo, un abuelo, un adolescente, un grupo de música). Yo encuentro la forma de introducirlo en la historia, y siempre sale bien, si no tenemos en cuenta la vez que nos encargaron una pieza para la inauguración de Festival de Teatro de Jalisco y yo escribí durante un mes y Aristeo me pedía una o dos cosas nuevas e incompatibles cada semana. La cuestión es que para nuestro primer trabajo juntos me monté tal embrollo que la obra de final de carrera de Aristeo acabó siendo el primero de tres capítulos que necesitaba para contar la historia.

A esa primera parte nunca le pusimos (nunca le puse) nombre, así que a día de hoy nos seguimos refiriendo a ella con el título que en realidad designa a toda la serie: La fiesta del indio. Esta parte contaba la historia de una chavala que había nacido en Madrid de una madre mexicana y que con veinticuatro años viajaba a Guadalajara, México, a buscar a su familia materna y a su padre, argentino.

Empezó Aristeo a ensayar los veinte monólogos y dos escenas con cuatro actores de gestual. Tres de ellos me habían dicho, antes de empezar a trabajar, que la historia era demasiado complicada y que les parecía mucho texto y que mucho texto es aburrido porque las historias complicadas son difíciles de seguir. En ese momento en la RESAD se advertía a veces una rivalidad entre las especialidades, fomentada por todos los departamentos y reconocida por ninguno, según la que cada especialidad tendía a pensar que su trabajo era el único imprescindible para sacar adelante un montaje: Dramaturgos versus Directores, Textual versus Gestual, Textual versus Directores, Escenógrafos con todos porque eran los únicos majos. Por supuesto que siempre ganaban los Directores a todo.

Yo me arrepentía de haber pensado que a alguien podía interesarle la historia de una chavala a la que le pasaban tantas cosas. Le decía esto a Aristeo y él me desestimaba con un gesto rápido que no arreglaba nada. En noviembre, creo, me llamó para que fuera a ver un ensayo de la cuarta actriz, una chica que ya había terminado la carrera y solo iba a la escuela para los ensayos, de ahí que yo todavía no me la hubiera cruzado y no supiera qué opinaba de la cosa.

Llegué al aula en la que estaban trabajando y escuché voces desde afuera, reconocí las palabras y al personaje. Me puse nerviosa porque de esa actriz yo siempre había pensado que molaba mucho. Entré sin llamar y durante la siguiente media hora me quedé sentada en un rincón, viendo a Lara2 hacer el monólogo de la secretaria tres o cuatro veces seguidas. Una ve a Lara trabajando con un texto suyo y se le pone el estómago como a una quinceañera enamorada.

Volví a mis clases sin decir nada y cuando bajé a comer Lara estaba en la cafetería y se sentó conmigo. Dijo que se había puesto nerviosa de ensayar frente a la dramaturga, y yo que me había gustado mucho su trabajo, y ella que le molaba mucho el texto y que la historia era divertida. Se me atragantó el cazón adobado de los nervios.

Creo que a los demás, a Miguel3, Bea4 y Tito5 la historia les daba igual, aunque un día se las expliqué durante una hora con gráficos y flechas. De Tito sé que ni siquiera leyó nunca el texto entero, ni memorizó sus partes. Durante las funciones decía lo que le venía a la cabeza y yo sufría por pensar que el público iba creer que yo había escrito esas paridas. Miguel nunca dejó de decir que era todo un lío, pero creo que lo disfrutaba y daba gusto verlo. Bea no se manifestó, pero un par de años después supe que estaba usando uno de los monólogos de la pieza en una especie de cabaret que hacía ella sola en algunos sitios. Supongo que eso es que le gustaba.

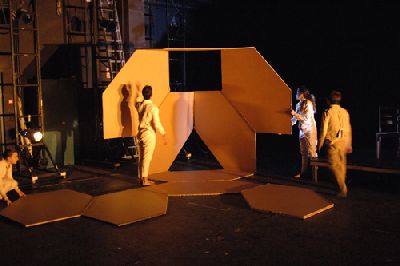

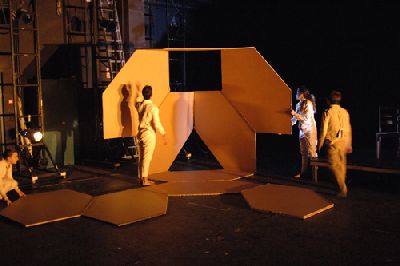

Aristeo diseñó unos trajes de látex que daban bastante grima y a los que les dio forma sobre el cuerpo de los actores. La escenografía era un delirio geométrico que Aristeo había pedido a sus arquitectos padres que diseñaran: una estructura articulada de hexágonos de un cartón llamado Re-board de tal calidad que, a día de hoy, Lara los sigue usando como suelo para bailar en Lerma las cosas que se imagina.

Es bastante complicado decir quiénes son la Compañía Opcional, porque mucha gente hizo con nosotros las cosas que hemos hecho, pero hay algo sobre lo que no hay ninguna duda: quienes la fundamos en acto solemne fuimos Lara, Aristeo y yo, en el salón de la casa de Lara. Aristeo ya traía pensado el nombre. Fue unas semanas después de haber mostrado La fiesta del indio en el teatro grande de la escuela, cosa que sucedió en febrero, en 2011. Me estoy dando cuenta ahora de que, si estos recuerdos son correctos, por alguno de estos días se andarán cumpliendo los diez años de esa tarde en la que nos conocíamos tanto menos que ahora, pero en la que nos pareció tan buena idea eso de comprometernos.

Un año y pico después de eso viajamos a México. Tito se había quitado del grupo así que fuimos Aristeo, Miguel, Bea, Lara y yo. Mostramos la obra que teníamos y montamos y estrenamos la segunda parte, que se llamaba Árbol, en la que se contaba la historia de la madre de la protagonista de la primera. El tercer capítulo, que es en el que por fin se entendería a qué cojones venía el título y que se iba a hacer en Argentina, se nos quedó para siempre pendiente por cómo fueron sucediendo las cosas luego, para gran disgusto de quien esto escribe y de una chica imaginaria de nombre Mariana, que nunca llegó a conocer el final de su propia historia.

Miguel se quedó en México y nosotros, de vuelta en Madrid, tuvimos que invertir dos meses en volver a montarlo todo con Ángel6, que hizo un gran trabajo reemplazándolo, para poder hacer un vídeo de la pieza entera. Un vídeo que, por cierto, no sirvió para nada porque nunca nos salió ni un puñetero bolo.

II

Una noche volviendo a casa desde el Palentino le dije a Aristeo que quería hacer algo que pareciera un documental sobre nuestros amigos. Me refería a Lara, Alejandro7 y a Joe8. Este último se bajó del proceso antes de que hubiera pieza (cosa que todavía me reprocha porque dice que fue mi culpa, porque tardé demasiado en escribir).

Ahí fue cuando la vida se volvió una bola de plastilina de muchos colores medio mezclados, en la que todavía alcanzas a distinguir en algunos puntos dónde empieza el verde y dónde termina el rojo, pero ya ni de coña puedes separarlos. Aristeo y yo vivíamos en una casa que debía tener veinte metros cuadrados y casi todo lo hacíamos ahí (más tarde nos cedieron para ensayar el Espacio en Blanco, por cierto). La idea era intentar utilizar la ficción como herramienta para modificar la realidad, o algo así. El resultado era que todo el día nos lo tirábamos haciendo actividades como de guardería y que yo nunca tenía ni puta idea de cuándo estábamos viviendo y cuándo estábamos ensayando.

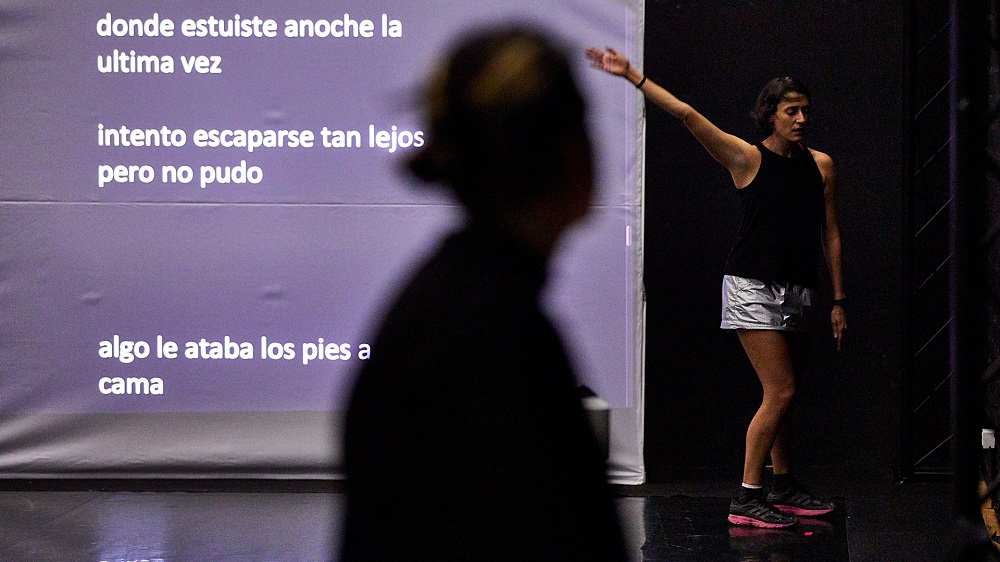

De todo esto salió una pieza que se llamó Como título provisional elegimos: Los perdedores y que se estructuraba más o menos en tres partes: En la primera Lara y Alejandro contaban anécdotas de su pasado, algunas eran más o menos reales y la mayoría completamente inventadas. En la segunda traían a la escena a un par de las personas en las que se podrían haber convertido si hubieran hecho algunas cosas que en algún momento habían estado a punto de hacer. En la tercera yo contaba lo que sucedería en sus vidas a partir de ese momento y daba algunos apuntes sobre lo que sería de mí y de Aristeo. En dos momentos bailábamos los cuatro.

Aristeo estaba cursando el máster del Reina Sofía y esta pieza fue su proyecto de fin de máster o como se diga. Se la mostramos hacia el final del año lectivo al resto de los alumnos, a los profesores y a algunos amigos invitados. Cuando terminaron las clases Aristeo dijo que se volvía a México y yo sentí que no se lo podía reprochar, pero de buena gana le habría roto la nariz de un puñetazo.

En julio o agosto hicimos Los perdedores en una capilla que hay en el pueblo de Lara. No recuerdo bien cómo estaba montada la pieza en ese punto, pero parece que en algún momento invitábamos a la gente a dibujar. Uno de los pases estaba repleto de abuelos que lo pasaron horrible, pero al segundo vinieron unos cuantos preadolescentes que se quedaron emocionados. Nosotros estábamos raros porque sabíamos que dentro de poco nos íbamos a separar. Por la noche nos fuimos al monte para dormir al raso, pero al final nos metimos en una tienda de campaña porque tuvimos miedo de que nos comieran los jabalíes. En realidad lo que metimos en la tienda de campaña fue el cuerpo, las cuatro cabezas las dejamos por fuera lo que, bien visto, no parece que haya sido una idea muy buena, la verdad.

Aristeo se fue de Madrid, de regreso a Guadalajara.

Nosotros empezamos a operar de forma un poco errática. Lara vivió en un hostal, yo con un desconocido al que odiaba. Alejandro acabó en un piso de Erasmus que era un jaleo y que tenía el suelo del salón tan desnivelado que daba la impresión de que era líquido y que se había congelado de repente. Daba angustia.

Alguien, solo sé que no fui yo, había empezado a mandar dosieres de Los Perdedores a todas las salas que nos gustaban. Nadie nos respondía nunca.

Mientras tanto Aristeo había aterrizado en Guadalajara como un torpedo, en dos meses le habían dado una beca o subvención o lo que sea y estaba montando una pieza que llevaba medio pensada de aquí. Aristeo quiere a la ciudad en la que nació como si fuera una persona, sentir que creo le contagió su padre, que es urbanista y que también está un poco enamorado de Guadalajara, me parece. Pues el proyecto de Aristeo iba de eso, de la ciudad, y de las personas que ahí viven. En un edificio bonito y colonial del centro, que no me acuerdo ya si era un museo, centro cultural o biblioteca, se colocó un buzón. Durante tres meses se le pidió a la gente que pasaba por ahí que nos escribiera una postal en la que nos hablara de algún lugar de la ciudad con el que no estuviera en paz, en el que no estuviera a gusto. Yo leí esas postales y escribí una historia en la que un personaje que se cruzaba durante toda su vida con versiones diferentes de sí mismo recorría los lugares que los vecinos habían mencionado. Lo que al personaje le sucedía en cada sitio estaba relacionado con el conflicto del que se me había hablado en la postal. Digamos que, de una forma un poco poética o metafórica, intentaba resolverlo. De ahí el nombre de la pieza, que se llamaba Encuentros Secretos: se suponía que la cosa era un encuentro secreto a la vista de todos, entre nosotros y las personas que nos habían escrito, a quienes les estábamos respondiendo con la obra.

Esa fue la primera vez que trabajé con Aristeo a distancia. En esa pieza estaba Miguel, el que se había quedado en México, que ya no tuvo que sufrir porque mi texto fuera demasiado largo, en este caso todo iba grabado y sonaba en off.

En diciembre del 2013 Alejandro visitó a Aristeo en México y al poco de volver nos salió con que él también se iba. A mí me volvió a venir la sensación del puñetazo, pero me contuve. A veces pensaba que Alejandro se parecía mucho a mi y que era mi responsabilidad alejarlo para no terminar de contagiarle mis peores atributos. Decidimos modificar Los Perdedores para poder hacerla sin Aristeo antes de que Alex se marchara. El problema es que no había ningún teatro que no nos hubiera ignorado fuerte. Julio9 nos sugirió hacerla en un bar de La Latina en el que un amigo suyo había hecho una cosa una vez. Menos mal que le hicimos caso.

Hicimos cuatro pases en la champañería Pandora, los cuatro miércoles de mayo del 2014. Vinieron unas veinte personas cada vez. Hacía buen tiempo. Durante las funciones el dueño del bar bajaba la persiana del local y se negaba a servir consumiciones porque no quería que se distrajera el público. Todas las semanas trajo amigos, es un señor majísimo.

Alejandro pilló un avión el 19 de junio, lo recuerdo porque lo incluí en el texto de la obra. Lara y yo lo acompañamos hasta Atocha y volvimos solas a mi casa de Lavapiés, donde el pesado de mi compañero de piso no nos paró de hablar durante media hora, cuando lo único que queríamos nosotras era estar juntas y en silencio. En ese momento sentíamos que lo único que íbamos a hacer ya siempre iba a ser, de hecho, estar juntas y en silencio. Después al final no fue tan así: lo del silencio no se cumplió nunca.

Poco después de que Alejandro se fuera (o poco antes, ya no lo sé) me enteré de que no todos los teatros nos habían ignorado. El Antic nos había dicho que sí, que fuéramos, pero las fechas que nos ofrecían eran después de que Alejandro ya se hubiera ido, y tuvimos que decir que no. Brindando por esta frustración Lara y yo nos emborrachamos varias veces.

A finales del 2014 nos juntamos los cuatro en Argentina, con mucha facilidad encontramos dos teatros en los que hacer la obra (cuatro, en realidad, pero los otros dos nos ofrecían fechas imposibles). Pasamos un mes en el piso de mi madre, de una sola habitación. Alex, Lara y Aristeo durmiendo en el salón, mi madre vistiéndose todas las mañanas en la cocina para intentar no despertarlos.

Hicimos unas funciones bastante optimistas. Mi tía vio la obra varias veces, dos años después, cuando se murió, lamenté no haber llegado a preguntarle si se había dado cuenta de que muchas cosas de ese texto estaban escritas específicamente para hablarle a ella.

III

Las últimas funciones de Los Perdedores las hicimos unos meses después en México, en Guadalajara. La pieza de las postales, Los Encuentros secretos, había ido muy bien, por lo que el Museo del Chopo quiso que hiciéramos lo mismo, pero en su barrio, Santa María la Ribera, y ahí fuimos, a recorrerlo durante una semana y a conversar con los vecinos.

La Compañía Opcional en su formación Lara-Alex-Cecilia-Aristeo se había terminado. En Los Encuentro Secretos se habían incorporado Kenji10 y Roberto11, que desde entonces hacen la música y el vídeo. También estaban Luis12 y Héctor13 por ahí, que hacían la escenografía y el libro en el que se editaban las postales a partir de las que hacíamos la pieza.

Poco después de esto fue la obra que nos encargaron para la inauguración de un festival y que mencioné al principio. Una que era una producción tocha para estrenar en un teatro enorme y bonito que se llama Degollado. Esa en la que Aristeo quiso meter todas las piezas que alguna vez se había imaginado y que al final quedó un poco a parches, pero de la que salieron cosas que después nos sirvieron en el futuro.

Durante este viaje Lara y yo empezamos a sospechar que trabajar juntos iba a hacerse cada vez más difícil. No solo porque estuviéramos en países diferentes, sino porque parecía que ya no nos estaban interesando las mismas cosas. Yo tengo la sensación de que, durante un tiempo, Aristeo tuvo ganas de alejarse mucho de lo que habíamos hecho antes, y de que Alex en Guadalajara estaba demasiado feliz (no es esta la mejor palabra, pero algo así) como para pensar siquiera en hacer un duelo. No tengo idea de si estoy o no en lo cierto. Lo de Aristeo lo entendimos y de lo de Alex nos alegramos, por supuesto.

La cuestión es que nosotras nos obstinamos en buscar alguna manera de seguir trabajando juntos, y se nos ocurrió ponernos a pensar en formas de encapsular la presencia de nuestros dos amigos. Lo que queríamos era hacer como una máquina de Morel en la que Aristeo y Alex estuvieran guardados para que nosotras los pudiéramos sacar cuando nos hicieran falta. Ellos tendrían que hacer en México lo mismo con nuestras presencias y, una vez que tuviéramos una buena batería de recursos, montaríamos una pieza que se podría mostrar aquí y en México sin necesidad de que nadie se trasladara.

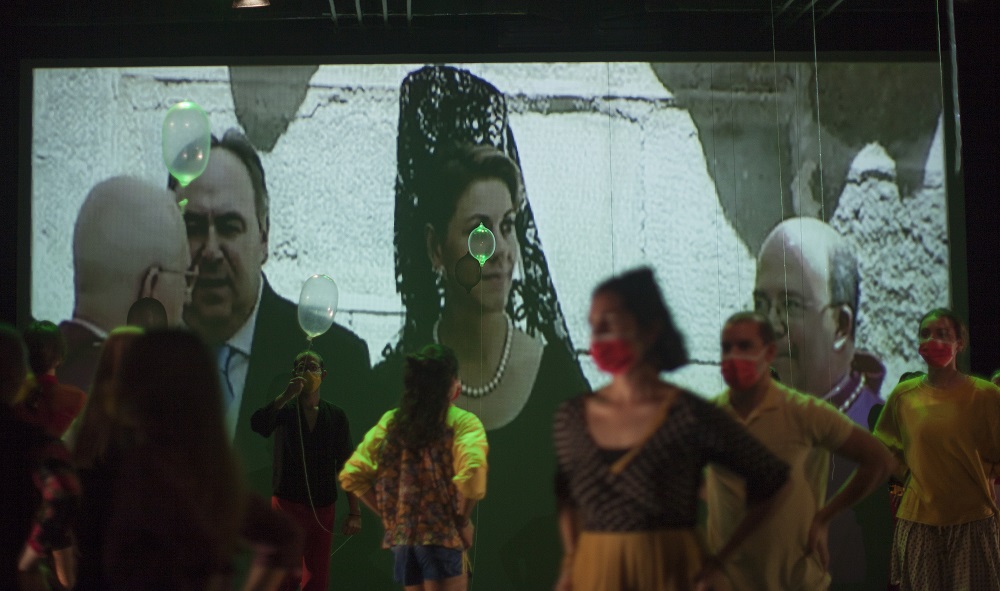

Al proceso de búsqueda de estos recursos le llamamos Salvar las distancias. En noviembre de 2016 fuimos las dos a hacerlo germinar en La Poderosa. Cuando llegamos a Barcelona estábamos tensas porque había algo de lo que llevábamos hecho que no nos cuadraba. Teníamos a Aristeo encapsulado en una forma de disponer el espacio y una serie de instrucciones escritas, y a Alejandro en una conversación grabada y en una proyección de su cara sobre un globo, pero qué con todo eso. La noche anterior nos pusimos a repetir una y otra vez lo que teníamos, esperando que en algún momento se manifestara la razón por la que hacíamos todo eso, pero se iba haciendo tarde y no le encontrábamos sentido a nada. En algún momento entró a la sala Sergio14 a preguntarnos qué pasaba y nosotras nos sentamos para intentar explicar algo que no estábamos entendiendo en absoluto. Y todo estaba mal y nada servía, porque nada iba a ningún lado, porque no tenía sentido el lugar al que queríamos ir, y para qué queremos trabajar con nuestros amigos metidos en una grabadora si ya ni siquiera estamos queriendo trabajar sobre las mismas cosas, y estamos queriendo forzar algo que no está sucediendo, y por mucho que bien podamos fingirlo con globos, instrucciones y grabadoras nunca dejará de ser fingimiento, y la pieza se podrá hacer, pero no será nada de verdad y menuda mierda todo esto.

El caso es que teníamos el ordenador ahí colocado y que Sergio, al entrar, se había puesto a grabar la conversación. Así que sin saberlo registramos en vídeo el momento en el que Lara y yo nos dábamos cuenta de que Salvar las distancias no era ni un proceso ni una pieza, sino un pequeño funeral. Y eso fue lo que vio la gente que vino ese fin de semana a La Poderosa: una ceremonia discreta de despedida que ni nosotras sabíamos que estábamos organizando.

Y tan efectiva fue esa ceremonia que ninguna de las dos tuvo la necesidad de continuarla. Todo lo que nos hacía falta entender había cristalizado en ese momento y nos había pasado por el cuerpo. Seguir o repetirlo hubiera sido redundante e impostado. A la gente que estuvo ahí esos dos días, y a La Poderosa que nos recibió sin conocernos tan afectuosamente, les agradezco todavía que nos hayan ayudado a entender lo que ocurría y a seguir la vida preocupándonos por otras cosas.

IV

Después de este medio final todo avanzó rápido hasta el presente. Para Lara estaban empezando un montón de cosas que siguen en marcha, para Alex, en México, también. Aristeo acabó siendo él mismo la Compañía Opcional y llevándome siempre consigo, aún cuando eso no resulta lo más práctico ni lo más fácil. De momento no hemos vuelto a estar ni a trabajar los cuatro juntos, pero hace un tiempo que hemos empezado de nuevo a pensar de vez en cuando en cómo hacerlo.

Ahora, diez años después de que la viera en un ensayo, Lara se despierta en la habitación de mi casa que usa cuando viene a Madrid y, con la voz que le sale cuando está medio dormida, que me hace una gracia infinita, dice algo que no entiendo sobre oscuras golondrinas y se queja de que mis vecinos están ensayando Chiquitita porque en un par de días es el aniversario del confinamiento que se pasaron cantando en los balcones. En un par de minutos se va a levantar y me va a distraer porque me va a contar un secreto gordo, se va a pasear en bragas envuelta en una manta y va a hacer chistes sobre la silla ergonómica que me compré hace poco. Yo, que estaré preguntándome hasta qué punto será oportuno contar aquí y ahora toda esta historia, me tomaré un descanso después del que seguiré sin tener nada claro, y pensaré en lo escaso que es el silencio cuando está Lara en esta casa.

Cecilia Guelfi

1Aristeo Mora

2Lara Brown

3Miguel Sepúlveda

4Bea Fernández

5Alberto Frías

6Ángel Perabá

7Alejandro Mendicuti

8Joe Manjón

9Julio Hidalgo

10Kenji Kishi

11Roberto Cárdenas

12Luis Mosca Montoya

13Héctor Jiménez Castillo

14SEPA