Lo primero que tuve que hacer al apuntarme para asistir a esta actividad en el Reina Sofía fue elegir entre dos libros: Amuleto, de Roberto Bolaño, o La hora de la estrella, de Clarice Lispector. Los dos títulos tienen algo revelador y complementario, como de momento crucial que atravesamos acompañados por un talismán. Como a Lispector no la he leído mucho debido a la cierta aprensión que me genera, fue su libro el que elegí con la esperanza de asimilarla de otra manera a través de la mediación de otra persona. Porque en lo que consistía el asunto era en reproducir la premisa de Farenheit 451: una lectura-transmisión, como la llamaban en la web del museo, en la que una persona que ha memorizado un libro se lo recita a otra, de modo que el libro no se perdería aun cuando desaparecieran todos los ejemplares en que estaba impreso. Esa persona se hace cargo, y participa en una obra común de rescate.

Lo primero que tuve que hacer al apuntarme para asistir a esta actividad en el Reina Sofía fue elegir entre dos libros: Amuleto, de Roberto Bolaño, o La hora de la estrella, de Clarice Lispector. Los dos títulos tienen algo revelador y complementario, como de momento crucial que atravesamos acompañados por un talismán. Como a Lispector no la he leído mucho debido a la cierta aprensión que me genera, fue su libro el que elegí con la esperanza de asimilarla de otra manera a través de la mediación de otra persona. Porque en lo que consistía el asunto era en reproducir la premisa de Farenheit 451: una lectura-transmisión, como la llamaban en la web del museo, en la que una persona que ha memorizado un libro se lo recita a otra, de modo que el libro no se perdería aun cuando desaparecieran todos los ejemplares en que estaba impreso. Esa persona se hace cargo, y participa en una obra común de rescate.

No sé si esto se llama pieza o performance o lectura-transmisión. La artífice es la artista noruega Mette Edvardsen. A su vez, artistas de todo el mundo han memorizado libros para recitárselos a quien se lo pida. El museo pone en contacto a los memorizadores con quienes los van a escuchar. Nos citaron en la biblioteca, y cuando llegué pensé que cuando estuviese todo el público nos llevarían a un aparte y allí delante de todos comenzaría la cosa, que sería un alarde memorístico basado en textos ya clásicos. Pero no pasó eso, sino que la mujer joven que había memorizado el libro me condujo hasta el jardín central del museo, y una vez allí hasta el que me dijo que era su rincón preferido: un parterre intervenido por Alejandra Riera. La intervención consiste en dejar que las plantas crezcan más a su aire, así que es la parte más salvaje y frondosa, y tuvimos que agacharnos bajo las ramas para llegar al banco protegido por los arbustos. Parecía muy adecuado esconderse entre la flora para que ella me recitase el libro que había memorizado en previsión de un tiempo en que los libros desapareciesen o fuesen prohibidos. Que no ha llegado, pero sí que vivimos en el tiempo en que la atención se ha deteriorado tanto que aprenderse tantas páginas de memoria es un acto de entrega y de resistencia y desde luego un exotismo.

Cada una nos sentamos en un extremo del banco, en un medio escorzo. Ella me avisó del título del libro y comenzó el parlamento. Yo no sabía muy bien qué hacer ni cómo colocarme, y durante un buen rato fui demasiado consciente de mi propio cuerpo y de mi gesto. Me parecía una actividad tan íntima la suya ─pronunciar para una desconocida las palabras del libro elegido─ que me sentía como una mirona. Y me llegaba también el hecho sencillo de que mi presencia ahí era casual y de que yo no había hecho nada para merecer recibir eso y aun así se me estaba dando con toda generosidad. Entonces comencé a sentir que lo mejor que podía hacer yo era relajarme y no tratar de sacar nada de aquello, y sólo vivir el momento de estar escuchando, entre los arbustos, las palabras que escribió Lispector.

A veces la miraba a ella recitar, cómo avanzaba a tientas por una casa conocida pero que está en penumbra. Parecía sentir una identificación profunda con lo que decía, pero no lo decía de corrido sino como encontrando justo las palabras que seguían una a la otra al sacarlas tirando del fondo de un bolso, a veces dando un suave tirón si se enganchaban. De vez en cuando se detenía un momento, como vacilando, y yo me preguntaba si ya se iba a acabar. A veces nos mirábamos, a veces mirábamos al infinito. Cuando llegó a un pasaje que hablaba de niebla y humedad la temperatura pareció bajar y una bocanada húmeda venir de la tierra y me dio un escalofrío. Cuando ya estábamos muy cómodas ella se rio, y dijo que ya habíamos acabado.

Así que le di las gracias y le pregunté su nombre, que era Andrea Rodrigo, y luego le pregunté qué solía hacer la gente mientras ella recitaba, y me dijo que de todo, que algunos se reían y otros la miraban, y otros dejaban vagar la mirada, y también me contó cómo para recuperar todo ese texto que había memorizado le ayudaba ir avanzando a través de ciertas imágenes que visualizaba, y que no le sorprendía que hubiese sentido un escalofrío en ese pasaje que hablaba de la niebla y de la humedad, porque de vez en cuando pasaban cosas como aquella.

Mientras tanto, en un banco al otro extremo del jardín, Violeta Gil había recitado el texto de Bolaño a un chico.

Había otra parte de la acción que no era oral y a la que también me había apuntado, y en este caso tuve que elegir otro libro entre varias opciones y dar la dirección de mi casa. Esta vez elegí al autor por simpatía rendida. El libro era Matadero Cinco, de Kurt Vonnegut.

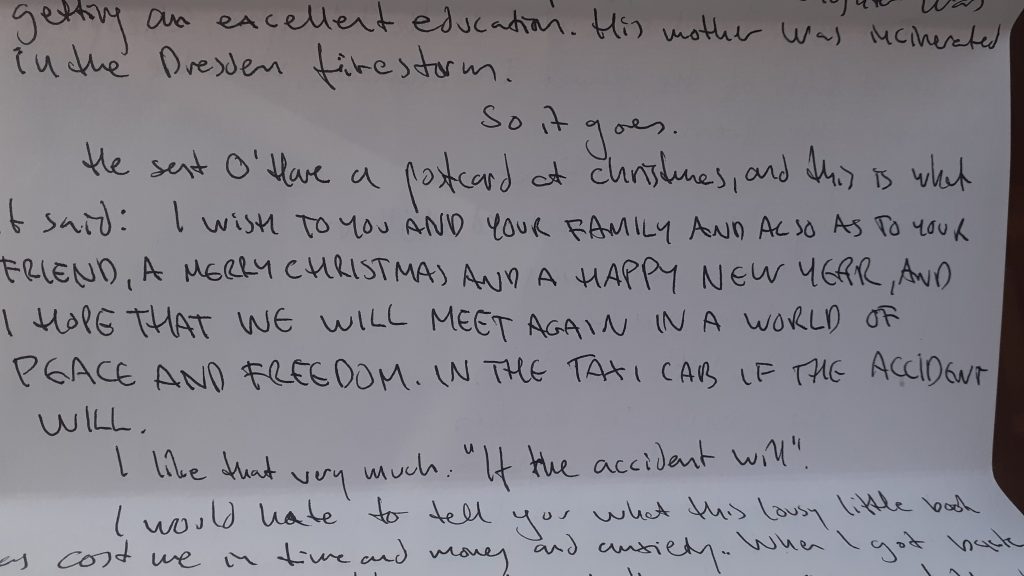

Pasaron algunos días hasta que encontré en el buzón un sobre de papel verjurado franqueado en Noruega. Dentro había seis hojas, escritas a mano con tinta negra por las dos caras. Se dirigía a mí: “Dear Bárbara / I am Slaughterhouse 5 or the Children’s Crusade…”. Leí las seis páginas de una vez. Copio ahora las últimas frases en este documento de word desde las páginas escritas a mano en Oslo, no sé si de memoria o copiadas de un ejemplar del libro: “And thus I knocked on the door of the beautiful stone house of my old friend Bernard V. O’Hare. I was carrying a bottle of Irish whiskey like a dinner bell”. Se despedía “With love/ Slaughterhouse 5”.

Detalle de la carta de Mette Ervardsen con Matadero Cinco.

Lo que leí en esas hojas de papel verjurado se puede encontrar en la sección de bolsillo de cualquier librería del mundo, pero Mette Edvardsen se había ocupado de escribirlas a mano, meterlas en un sobre y mandarlas a Madrid desde Noruega. Lo emocionante del recuerdo de los desastres de la guerra sigue igual de vivo en este formato epistolar, pero ese efecto de los libros buenos de parecer dirigirse a cada lector individualmente aparecía aquí subrayado y encarnado ─empapelado─, y supongo que ─en cierto modo de manera diferente y en cierto modo de manera idéntica al libro que yo había oído recitar en un banco del Reina Sofía─ había sido transmutado al pasar por quien me lo había enviado. Despertaba además una sensación de comunidad secreta, cuyos miembros conservan y comparten saberes antiguos, o fragmentos sueltos de ese saber que se reordenan de manera nueva por el cambio en las circunstancias, y revelaba lo importante que es la forma de transmisión y, sobre todo, cómo lo que ya conocemos puede volverse nuevo una vez tras otra.

Bárbara Mingo Costales

Time has fallen asleep in the afternoon sunshine, de Mette Edvardsen, con Andrea Rodrigo y Violeta Gil. Museo Reina Sofía. Madrid, 27, 28 y 29 de octubre.