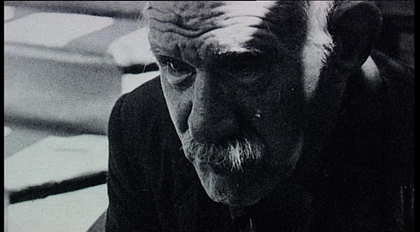

La vida de Henry Darger invitaría a fantasear como seguramente habrán hecho algunos de sus estudiosos con una biografía rayana en lo monstruoso, un terreno abonado para inventar historias de violadores de niñas o sicópatas en serie. Sin embargo, al final de su vida, lo que se encontró en el cuarto que ocupó durante cuarenta años no fue una casa llena de muertos como en el caso de Jack, el protagonista de la película de Lars von Trier, sino un cuarto desbordado de papeles, recortes de revistas, más de 15.000 páginas escritas en varios volúmenes, mundos fantásticos y cientos de dibujos con figuras cuyos rostros estaban calcados de cómics y revistas ilustradas que recogía de la calle. Este espacio de operaciones, el teatro íntimo y vital de este extraño personaje, pobre, introvertido y afable, fue convertido en un espacio de exposición al ser adquirido todo él por el Museo de Arte Folclórico de Chicago tras la muerte de su inquilino, y su obra forma parte hoy de instituciones artísticas de referencia internacional. Ficciones y realidad, arte y política, el horror imaginario y el horror real se cruzan en el campo abierto de la imaginación.

Hoy escuchaba en la radio, al hilo del juicio al “proceso” catalán, un término casualmente familiar en el medio del arte (aunque desconozco si en el la política también se le da a este término la categoría de obra), el caso es que alguien afirmaba que fuera del imperio de la ley lo único que queda es el todos contra todos, a lo que otro participante, animado por el moderador para que calentara el show mediático, añadió que esa ley proviene en realidad de una ley natural y universal que tenemos todos que asumir por el hecho de ser humanos. Estas opiniones, que podrían estar tomadas de una discusión de la escolástica medieval, dichas a comienzos del siglo XXI podrían llegar a tener por la fuerza de su anacronismo una cierta potencia artística, como si se tratara de una obra de Santiago Sierra en la que detrás de una vitrina, que podría simular el estudio de radio, se viera a este grupo de contertulios modernos con sus cascos, micrófonos, el café y los logotipos de turno, repitiendo en bucle la misma idea sobre la ley natural y el imperio de la ley.

Respiración artificial es un relato que funciona como una maquinaria delirante y autónoma de creación de historias a partir de citas, teorías y relatos robados a la historia y pasados por el molinillo de la imaginación. En ella Ricardo Piglia hace coincidir a Kafka y Hitler en el Café Arcos de Praga, un lugar conocido por reunir a la bohemia de la época, durante el año que este último tras haber intentado en vano ingresar en la escuela de Bellas Artes de Viena se refugia en el extranjero para librarse del servicio militar. En este encuentro casual el inventor de los campos de exterminio le cuenta a Kafka sus sueños de gloria para el futuro del imperio alemán. Son estos sueños los que convertidos en pesadilla el escritor checo transforma en una de las joyas de la literatura del siglo XX, como si por una suerte de justicia poética el artista y el estadista, el genio y el monstruo tuvieran que estar a la misma altura aunque en distintos terrenos. El espacio común vuelve a ser la imaginación, un medio de límites difusos y con una potencia de la que seguramente nos queda mucho por aprender, que Giorgio Agamben, en un libro en el que no por casualidad habla también de Henry Darger, expone también como el lenguaje de la historia.

Los imaginarios de Kafka y Hitler, o de Henry Darger y los contertulios en cuestión aspiran a cuotas de realidad distintas. El problema, como sabía bien el Marqués de Sade, no es el imaginario en sí, sino las prácticas y modos de socialización que los sostienen. O dicho de otro modo, el problema no son los mitos, sino los ritos a que dan lugar estos relatos.

Oyendo este debate me preguntaba para quién estaban hablando, pero lo mismo nos podríamos preguntar acerca de cualquier otro personaje público, e incluso, como en el caso del no-artista de Chicago, de cualquier otro personaje no público, entendiendo que la condición de público es algo que está presente aún antes de nacer el objeto sobre el que se aplica. El problema es cómo utilizar dicha condición. El tercer ojo lo ve todo porque lo hemos creado nosotros. Tampoco es fácil dejar que nos mire, porque se trata de una invención colectiva que hace que habite en nuestras cabezas aun antes de darnos cuenta. Es como si los demás lo hubieran puesto dentro de nosotros, pero los demás somos también nosotros. Un lío que hace que finalmente no resulte fácil decidir frente a quien estamos actuando o para quién escribimos.

Recuerdo que en una obra de Juan Domínguez, Entre lo que ya no está y lo que todavía no está, a la que le dedique un texto que he recuperado ahora para este blog, aparece él mismo convertido en un pequeño buda que lo mira insistentemente mientras hace el amor. Nunca estamos solos. Nos miramos nosotros mismos convertidos en seres imaginarios, nos mira el espejo, la infancia, el pasado, la institución, la pareja o simplemente la necesidad de tener trabajo o alcanzar algún tipo de reconocimiento. Nos mira todo aquello que conocimos y ya no está, quienes conocimos y ya se fueron, pero también los que no conocimos pero intuimos, sentimos, supimos que algún día estuvieron. Finalmente somos nosotros mismos los que nos miramos, desde todo aquello que ya no somos, sosteniendo estos mundos imaginarios que terminan funcionando como un vacío que hay que llenar, puntos de fuga que abren espacios de indeterminación frente a los que reinventarnos y que por momentos llegan a poner en peligro nuestra resistencia mental.

En esta misma obra se contaba otro encuentro casual, en este caso entre el propio artista y Susan Sontag en un café de París. Entusiasmado por la oportunidad, Juan Domínguez le echa coraje y se pone a hablar con la escritora. En un momento le pregunta si ella piensa en sus lectores cuando escribe. A lo que Sontag contesta que no escribe porque haya lectores, sino porque hay literatura. Una respuesta que podríamos esperar también de Piglia y en general, pasado el siglo XX, de cualquier “artista”, entendiendo por artista cualquiera que utiliza los medios de hacerse público como un lugar para imaginar y crear, un lugar para transformar la realidad, aunque sea durante el tiempo que dure la ficción. Quien te mira ya no es el público, sino el propio medio artístico convertido en un espejo abstracto que se usa para medirse frente a esas instancias externas.

La respuesta de Sontag remite a aquellos tiempos de estructuralismos, post-estructuralismos y otros formalismos más o menos obtusos. Puede ser una manera convincente y en todo caso ingeniosa de resolver el marrón: ¿para quién escribes, para quién sales a escena, para quién haces una exposición? En aquellos años sesenta y setenta en los quese pone nombre a muchos de los fenómenos que se venían desarrollando a lo largo del siglo XX, este tipo de acercamientos formales dio mucho juego. Me pregunto si una vez que todo esto ha quedado asimilado por el medio cultural sigue teniendo la misma fuerza.

La potencia

de este argumento es que ofrece algo concreto y casi material a lo que

agarrarse, el ejercicio de la literatura, de la plástica, del movimiento; el

riesgo es caer en una espiral autorreferencial que termine prescindiendo de

todo lo que no sea la propia literatura, la propia escena o la propia imagen.

La dimensión pública de una actividad, especialmente si tiene un lado creativo, no se agota en el público al que puede llegar, un hecho bastante incierto al que a menudo se trata de reducir el sentido de una actividad en un dudoso ejercicio de democratización. Responder, por otro lado, a esa dimensión pública apelando al placer de la escritura, como propone Barthes también en aquellos años, supone nombrar solo parte del problema. Esta posición que con cierta distancia podríamos relacionar con la reivindicación en el contexto de las artes vivas de la alegría de los cuerpos y la potencia de la fiesta, ha vuelto a ponerse en boga como resultado de una necesidad de recuperar experiencias colectivas y discursos críticos de aquellos años que nos llegan hoy ya con la potencia de los mitos. Pero el problema, insisto, son las formas de actualizar y sostener estos mitos.

La creación artística tiene algo que la convierte en un fenómeno intrínsecamente público. Al mismo tiempo que se realiza una acción, se construye una imagen o se inventa una trama, comienza a abrirse un espacio público delimitado por ese tercer ojo, una mirada externa que permite situarnos de una forma imaginaria y no por ello menos real en un medio público. Creer en la eficacia de una actividad artística por los comentarios, críticas, devoluciones o simplemente porcentajes de público, ventas o visitas en internet permite sostener esa ficción teleológica que trata de salvarla en términos de utilidad, pero la ficción más potente, y más perversa también desde el punto de vista de su rentabilidad, es la que asegura que su sentido se cumple en el momento mismo en el que se está realizando. La creación empieza a tener sentido antes de que se haga pública y trate de hacer coincidir esa tercera instancia con un determinado horizonte de recepción. Este tercer ojo no es la mirada del público, ni coincide exactamente con ninguna otra realidad objetiva, sino que es resultado de un discurso colectivo, un imaginario compartido que explica también que haya arte o literatura.

El problema del arte no es llegar a identificar ese tercer ojo, denunciar su presencia o negarla, sino apropiarse de ese lugar de pérdida, jugar con él, desplazarlo o multiplicarlo. En una palabra, salir a la plaza y torearlo. Esta imagen nos permitiría reunir en un mismo ruedo a Darger, Kafka, Hitler, el Marqués de Sade, Piglia, Juan Domínguez, Barthes, los contertulios de la radio o yo mismo, toreando cada cual el toro que ha escogido.

“Todos sois hombres en esta plaza, y esto denuncia lo irreal de este sueño que es más bien una pesadilla de hombres occidentales”, me decía Simone de Beauvoir, a quien mandé este post en referencia a su ensayo sobre el Marqués de Sade. Y no le falta razón, sin embargo, tirando de este hilo ficticio, y a falta de completar el cartel de la corrida con Sontag, que aunque estadounidense y blanca, vale por mujer, podríamos invitar a otro torero más, también hombre y mexicano, aunque no racionalizado, Héctor Bourges y el equipo de Teatro Ojo, y preguntarnos por el lugar que ocupaba en su obra Lo que viene, de la que me ocupé en el post anterior, un mundo artístico como el de Darger desarrollado en soledad como una forma de supervivencia, y que solo se llegó a hacer público después de muerto y de forma ajena a su voluntad. La referencia a la práctica compulsiva de Darger en un proyecto con una clara vocación de reflexión pública y discusión abierta, funciona como una de esas contradicciones desde la que salvar la normalidad con la que se acepta esta vocación de ser públicos que termina a menudo conduciendo a lugares tan anormales.

Sentirse mirado por alguien como Darger, que vivió sin dirigirse a casi nadie que formara parte de su entorno, no es tarea fácil. Cuenta quien lo conoció que tuvo un solo amigo y que con quien llegó a demostrar un trato más cariñoso fue con el perro de la vecina. Eso le da una condición divina y monstruosa a la vez, la de mirar el mundo, como sin duda no dejó de hacer por lo que se refleja en sus dibujos y proyectos tan minuciosos como apuntar el pronóstico meterológico de cada día durante un año para constatar un permanente error de cálculo, y no mirar a nadie.

Aunque el Papa abría ahora la cumbre mundial por la pederastia diciendo que “Dios nos mira y exige de nosotros medidas concretas y efectivas”, lo anacrónico de la escenografía del encuentro haría pensar más bien en esa ley natural que lo último que admite son “medidas efectivas” como seguramente pensaba Darger, quien por otro lado era un ferviente creyente que podía asistir a misa varias veces al día. Si bien, a pesar de ello, no dejó de luchar por esas medidas en el fantástico universo de las Vivian Girls.

Esta imagen podría ser una ilustración más de los Realms of the Unreal de Darger y la guerra de estas Vivian Girls, las siete princesas que lideran la revolución de los niñas esclavas, a las que a menudo pintaba con pequeños genitales masculinos, en la Nación Cristiana de Abbiennia, impuesta por los glandelianos.

Si el universo de este extraño artista se sostiene como una actividad clandestina en mitad de las condiciones extremas en que le tocó vivir, el trabajo de Teatro Ojo apunta en el sentido opuesto, hace aflorar la memoria colectiva de los lugares para generar un debate público. No obstante, por situarse en puntos contrarios hay algo que también los cruza, al constituirse como reacciones al lugar o el no lugar que ocupamos frente a la historia, la esfera pública, la memoria colectiva y la propia institución.

El mundo de fuera, que en el caso de Lo que viene invade el escenario, abierto a lo largo de todo el día para que los asistentes lo recorran transitando entre columnas de periódicos y memorias personales, nutre igualmente la obra de Darger. La diferencia estriba en que Teatro Ojo crea una dimensión escénica y teatral efectiva que se activa con la intervención del público, los espacios y la memoria, mientras que el universo de Darger se activa de forma imaginaria en el momento en que empieza a escribir, a hacer el primer recorte, calcar la primera figura de las revistas o registrar el primer pronóstico meteorológico. Como cualquier otro imaginario con la suficiente fuerza como para sostenerse a sí mismo, el mundo de Darger es público antes de que llegue al público, como lo es también la historia de México que pone en juego Lo que viene. Las prácticas de creación, como la historia, no suceden primero y se hace pública después, sino que son constitutivamente públicas, aunque los modos de comunicarlas y sostenerlas varíen.

El desinterés

de Darger y tantos otros artistas que habrán pasado por la historia sin dejar

rastro por comunicar su obra puede responder a razones de orden muy distinto, sicológicas,

socioculturales o simplemente económicas, pero paradójicamente es el lado más

potente por lo que tiene de contradictorio desde el que pensar la dimensión

pública del arte.

Esta dialéctica de contrarios llevada a un extremo naif entre aceptación y rechazo recorre el trabajo de Darger, organizado en torno a un juego de oposiciones entre ficción-realidad, masculino-femenino, mundo adulto-mundo infantil, inocencia-culpabilidad, que inevitablemente, desde el momento en que lo convertimos aquí en objeto de debate, se termina proyectando al dentro-fuera de la institución.

La paradoja de lo que se convierte en arte sin haber nacido con la intención de serlo resulta especialmente interesante para seguir discutiendo los procesos de (des)institución artística. Sobre este delicado equilibrio de contrarios entre lo que está fuera y lo que está dentro se sostiene el sentido de una institución en tanto que proceso vivo, y no simplemente conservación patrimonial y ejercicio público de autoridad. Con esta lógica el arte no ha dejado de alimentarse de aquello que no era arte. El proceso de institución artística solo puede subsistir en esa cuerda floja con lo que no está instituido, a diferencia de un proceso de creación personal que puede llegar a prescindir de la relación el mundo objetivo.

Esta separación originaria, traducida por la sicología como una forma de culpa y expiación, es lo que hace necesarios procesos de institución de lo público no restringidos a las instituciones oficiales, y hace necesaria la imaginación como ejercicio en el que reside la posibilidad de una cierta reconciliación con el mundo. Es en este punto que la obra de Darger y el trabajo de Teatro Ojo llegan a cruzarse.

Aunque tampoco sería difícil, continuando con nuestro delirio sobre el torero mexicano, fantasear con una versión de Lo que viene realizada por un Héctor Bourges encerrado como un loco en su apartamento en el DF durante los seis años que dura el primer mandato del gobierno del PAM al que se refiere Lo que viene, ocupado exclusivamente en recortar de forma compulsiva figuras y palabras de los diarios para construir un inmenso collage fantástico hasta tapar cada milímetro de las paredes de su apartamento, mientras que por las ventanas le llega el ruido de las excavadoras construyendo el memorial por las mismas víctimas del narcotráfico que aquel mismo gobierno había provocado.

Esta versión alternativa se apoya en la posibilidad de convertir la actividad creativa en una forma de vida sostenida a lo largo del tiempo. La dificultad para compartir una práctica de creación y sostenerla de un modo colectivo abre un espacio incierto entre ficción y realidad, imaginación y política. Si desde el punto de vista de su comunicación la propuesta de Teatro Ojo resulta más eficaz, desde el punto de vista del modo como esos mundos se sostienen a través del ejercicio diario, el trabajo de Darger adquiere una potencia colosal.

La institucionalización de su obra como de otros muchos trabajos provenientes de contextos ajenos al arte y el mundo occidental no se debe en primer lugar al estilo de una escritura o la calidad de los dibujos, sino al modo como han sido construidos, cómo se han utilizado y el lugar del que proceden inseparables de unas formas de vida, lo que los salva paradójicamente de quedar reducidos a un resultado a pesar de que hayan nacido para ser usados de formas muy específicas. La obra se convierte en la forma de vida con que se crea y se practica. Si la historia como las representaciones no es cuestión únicamente de ruptura y transgresión, sino de creer en ella y mantenerlas, el mundo fantástico de Darger adquiere una credibilidad que está a la altura de su desbocada imaginación. La distancia que se abre, sin embargo, entre el modo de construirlo día a día y el mundo que le rodea, le da una condición abismal. El trabajo artístico supone lanzarse a una suerte de vacío más terrible por cotidiano cuya potencia le confiere luego la capacidad de proyectarse más allá de su tiempo.

La institución se organiza en torno a una serie de relatos. Son los mitos que una sociedad actualiza a través de ritos como el del arte. Una historia necesita actualizarse a través de prácticas colectivas. Durante siglos el teatro ha sido la expresión literal de esta necesidad de celebración de la historia a través de la imaginación. Si el teatro íntimo y personal de Darger es hoy una pieza de museo, el reto de la institución consiste en activar su teatro íntimo y personal, como se hacía en el trabajo de Teatro Ojo, de manera que continúe vivo a través de su uso y formas de hacer. Este modo no está exento de la corrupción a la que está sujeto todo lo histórico, y en la que el arte y la propia institución es un campo abonado. La contradicción del término “instituciones oficiales” es una clara expresión de estos procesos de corrupción, y más en el caso del arte.

Una institución en tanto que proceso vivo implica un ejercicio de empoderamiento colectivo que funciona con recursos públicos, cuyo fin debería ser plantear espacios de transición y contaminación entre el mundo de fuera y lo ya instituido. La obra de Darger constituye hoy una de las referencias de un modo de entender y usar la actividad artística desde fuera del mundo del arte. Sin embargo, esta perspectiva es la que nos proyecta hoy la institución artística. Si alguien le hubiera dicho a Henry Darger que quien le estaba mirando era en realidad la institución artística, hubiera pensado que el loco era efectivamente quien le miraba, dios, el padre, la ley, la historia, la institución o el medio público al que nos asomamos cada mañana.